The Curious Case of Benjamin Button

Premise

Adapted from the 1920s story by F. Scott Fitzgerald, The Curious Case of Benjamin Button is set in New Orleans from the end of World War I in 1918, into the 21st century, follows a man who is born in his eighties and ages backwards.

Production

As early as summer 1994, Maryland Film Office chief Jack Gerbes was approached with the possibility of a film adaptation of the 1922 short story "The Curious Case of Benjamin Button" by F. Scott Fitzgerald, which takes place in Baltimore.[2] In October 1998, screenwriter Robin Swicord wrote for director Ron Howard an adapted screenplay of the short story, a project which would potentially star actor John Travolta.[3] In May 2000, Paramount Pictures hired screenwriter Jim Taylor to adapt a screenplay from the short story. The studio also attached director Spike Jonze to helm the project.[4] Screenwriter Charlie Kaufman had also written a draft of the adapted screenplay at one point.[5] In June 2003, director Gary Ross entered final negotiations to helm the project based on a new draft penned by screenwriter Eric Roth.[6] In May 2004, Warner Bros. Pictures and Paramount Pictures joined to co-finance the project, with Paramount Pictures marketing the film in foreign territories and Warner Bros. handling domestic distribution (those were eventually switched). In the same month, director David Fincher entered negotiations to replace Ross in directing the film.[7] In May 2005, actors Brad Pitt and Cate Blanchett entered negotiations to star in the film as Benjamin Button and Daisy, respectively.[8] In July 2005, Fincher negotiated a deal with the studios to direct Benjamin Button and Zodiac back-to-back, with Zodiac being produced first. For Benjamin Button, New Orleans, Louisiana and the surrounding area was chosen as the filming location for the story to take advantage of the state's production incentives, and shooting was slated to begin in October 2006.[9]

In September 2006, actors Tilda Swinton, Jason Flemyng, and Taraji P. Henson entered negotiations to be cast into the film.[10] The following October, with production yet to begin, actress Julia Ormond was cast as Daisy's daughter, to whom Blanchett's character tells the story of her love affair with Benjamin Button.[11] Filming of Benjamin Button began on November 6, 2006 in New Orleans. The following December, actor Ed Metzger was cast to portray President Theodore Roosevelt.[12] In January 2007, Blanchett joined the shoot.[13] Fincher praised the ease of accessibility to rural and urban sets in New Orleans and said that the recovery from Hurricane Katrina did not serve as an atypical hindrance to production.[14] In March 2007, filming moved to Los Angeles for two more months of filming.[2] Principal photography was targeted to last a total of 150 days, excluding the time it would take to create the visual effects for the metamorphosis of Brad Pitt's character to the infant stage.[15] The director used a camera system called Contour, developed by Steve Perlman, to capture facial deformation data from live action performances.[16] This data then was filtered into a new physically accurate character rigging system created just for the film, called "AnEmotion", which assisted with the placing of Pitt's prosthetic-applied face onto younger actors to illustrate the reverse aging of Pitt's character.[17] Overall production was finished in September 2007.[18]

Music

The score to The Curious Case of Benjamin Button was written by French composer Alexandre Desplat, who recorded his score with an 87-piece ensemble of the Hollywood Studio Symphony at the Sony Scoring Stage.[19] The film's first trailer featured the "Aquarium" movement of Camille Saint-Sa?ns' Carnival of the Animals (previously adapted by WB for a television special starring two of that studio's most popular cartoon characters, Bugs Bunny and Daffy Duck). The choir singing in the trailer is Libera, a group of boys from South London.

[edit] ReleaseThe Curious Case of Benjamin Button was originally slated for theatrical release in May 2008,[20] but it was pushed back to November 26, 2008.[21] The release date is now December 25, 2008.

Reception

Todd McCarthy of Variety gave the film a positive review after seeing it at an early screening, calling it a "richly satisfying serving of deep-dish Hollywood storytelling".[22].

Revolutionary Road

【演员】

Leonardo DiCaprio

Kate Winslet

Kathy Bates

Michael Shannon

Ryan Simpkins

影片介绍

1955年的美国康州,在一处名叫革命山庄的新兴郊外住宅区里,住着自视与邻居不一样的惠勒夫妇。妻子爱普莉一心要迁居巴黎,过一种充满希望和激情,与庸俗现实完全不同的生活。她以为丈夫弗兰克能讲一口流利的法语,事实上,那不过是他有一回喝多了,乱吹而已。弗兰克也曾雄心勃勃,但是被无聊的职员工作所困,只好借酒浇愁,不仅经常烂醉,还欠下一笔风流债。事实上,两个人的内心深处都渴望着全然不同的生活——一种能够满足他们艺术感觉的生活。于是他们决定搬往法国,但是随着两人关系陷入争吵、嫉妒、指责的恶性循环,他们的旅行和实现自我的梦想也受到了威胁……

生命的过程

却又只有它,能让人成熟

我不庆幸它带给我的成熟,因为那会让我很痛苦

然而,我的不成熟,又会导致某些人的痛苦

那些最爱我的人

不是因为我,父母也许会过上很好的生活,会存很多钱,修个漂亮的房子,就像现在院里其他许多人一样,然后等着儿子结婚,帮儿子照顾孙子,和天真的小孩子玩着游戏

开心,幸福的生活

然而,因为要某些人更有出息,他们却失去了这些本该的幸福,为他辛苦了二十几年的时间

一个不成熟不懂事的小孩子,二十几年是那么的短暂

然而,对于对于本该享受生活的爸爸妈妈,二十几年会是什么样的经历

还要看着孩子做傻事,走弯路

对于孩子所做的事,他们是那么的清楚,可是他们总是沉默

为什么,我的幸福要建立在父母的痛苦之上

那不是一时的痛苦,是二十几年,是儿子出生后父母整个以后的日子

只要儿子还没有成熟,父母还会继续痛苦

可是,当我们懂事了,父母还剩下多少光阴呢

生命啊,就是这样,每个人都在重复这悲剧,我们活着是为了下一代

而当下一代成熟之后,他们活着又是为了下一代

人的本质,其实并不是自私的,只有不懂事的人,才是自私的

现实,总是让人痛苦,让人成熟

当我们有一天发觉父母白发苍苍的时候,当我们发觉父母为我们付出了一切的时候,我们哭又能补救什么

发觉其实自己一直以来都太幼稚了,太自私了

觉得自己想法都很聪明,觉得跟父母在一起是浪费时间

而现在,我很痛苦

也许是我应得的报应,对幼稚的惩罚

其实,我们一直都不幼稚

很小的时候,书上都教我们说:“爸爸妈妈,你们辛苦了”

只是,理解这句话的意思,需要许多的时间

至少,我花了二十几年的时间

韦博一行

每个人都想成为一个不一般的人,然而,成功需要的是行动而不是思想

很多行动要求你做出不同寻常的决策,因为太容易的决策成就不了伟大的事业

所以,最重要的是人的思想

在人性的一些天然的缺陷的的思想面前,你胆敢做出什么不一般的决策,你将会怎样经营自己的人生

去韦博,很偶然,在韦博国际英语的网站注册了一个账号,下午接到了一个预约电话,电话称是要为我专门进行英语测评,还有免费的外教课听,一切都是免费,当然要去的

下班了,打了个摩的,到了百大CBD

发觉世上,除了爱你的那些人,只有想从你兜里拿钱的人会和你愉快的交谈,他们会面带微笑,会夸奖你,会很认真的倾听你的演讲,为去根据你的情况帮你设计你的未来,给你建议

在她的世界里,你是那么的聪明,那么的英俊,那么的幽默和健谈,你简直就是这个世界少有的天才

在满足了你的种种虚荣心之后,你乖乖的把你兜里的钱给了她

然而,离开那个繁华的交易场所,你只不过是个顾客

凡尔赛条约与二战的爆发

很多时间没有学习历史了,在安定的和平年代,这些战争的字眼早就跑远了,剩下的只是活在现实的繁忙的生活工作中

然而,正如我上一篇文章所说,当你在学习一门科学技术知识的时候,你会不知不觉的发觉你又在学习历史

是的,经济学让我又回到了历史的学习,并且,以一种全新的视角

战争,在历史课本中,几乎到处都是,可以想象,这是吸引许多初中的孩子对历史感兴趣的原因,甚至觉得历史就是战争的,在中国史当中,每一个朝代都爆发大量的战争,在世界上也到处是战争,从罗马的崛起到美国独立战争,到两次世界大战

人类的历史,似乎永远都是伴随着战争

为什么人类的历史要跟战争从此相关呢,是人类天生的好战,还是某些历史人物自己的个人思想导致的呢

很明显,在初中的时候,我们倾向于后者

事实上,并不是那么简单的问题,然而直到最近,我才明白这个道理

战争,是人直接参与的,人有许多许多的思想,这些思想主宰着人对一件事情做出决策

那么,人们面对周围各种各样的环境,会做出什么样的决策呢

这就是经济学的问题,研究人类的各种各样的决策,行为

那么自然,战争,也是人类做出的一种决策

经济学会分析人们为什么会做出某个决策,对于战争,也有解释

事实上,当你开始了解经济学,你会发现,原来那些世界上千千万万的战争,都归结于经济学最基本的原理(她还可以解释我们周围千千万万的社会现象)

各种各样的战争后面的驱动力量就是经济学的基本原理,可以说一场战争的背后的幕后真正主宰者,不是军事家,不是政治家,也不是历史学家,而是“经济学家”

当然,这个不是真正的经济学家,只是懂得经济学原理,利用经济学来达到自己最大利益的人或集团

比如,美国独立战争,表面上看就是一场奴隶解放战争

然而,后面复杂的背景却是这是一场有预谋的战争,由欧洲各大银行家一手策划并主宰来到达自己利益,这些银行家善于利用经济学原理

同样,在早些时候,世界上许多的政治,几乎受那些财团的控制

没有美联储,就没有第一次世界大战

同样,希特勒,并不是战争的主宰者,他只不过是在某些力量的支持下发动了第二次世界大战

然而,第二次世界大战也跟《凡尔赛条约》有关

凡尔赛条约以对同盟国的严厉的惩罚来弥补协约国的损失,并防止同盟国有重新发展的力量。因此,作为对同盟国的判决,凡尔赛条约相当严厉,尤其是对协约国战争赔款,几乎远远超出德国所能支付的范围

凯恩斯曾经做出预言,“德国不可能履行所有的承诺,有这样的和平条约,我看不到任何希望,只能是混乱和战争,而且越快越好”,并预言德国经济将发生严重的衰退

虽然,历史事实没有遵循凯恩斯的某些预言,德国在条约后没有受到那么大的影响,甚至反而经济有更好的情况,但是这些原因是因为二战的一些原因

德国并没有完全按照凡尔赛条约履行承诺,事实上远远没有,就像凯恩斯所预言的那样

事实上,如果德国按照凡尔赛条约执行,那么凯恩斯所预言的就会发生

然而既便如此,德国经济也面临了很大的影响,其中理所当然的就是通货膨胀

当一个国家面对自己的债务没有那么大的支付力量的时候,怎么办呢,那就是发行货币,从而导致通货膨胀

德国在两次世界大战期间的经历一直是历史上超速通货膨胀及其恐怖后果最为生动的一个例子,在1923年,一片面包要买到1400亿马克,工人每天发两次工资,而且给半个小时休息,以便他们可以带着装钱的书包,箱子,手推车冲入商店买东西,在他们的纸币还没有暴跌之前买到任何能买的东西,11月中旬的价格从第一次世界大战1914年开始以来增加了12个零

关于德国的通货膨胀,有很多史实,在整个世界经济中,通货膨胀最厉害的就是德国两次战争后引发的,德国也曾经抨击“同盟国的要求使得德国未来还会大规模的印刷马克”德国流通中的纸币增加到49700兆亿(497后面18个零)

通货膨胀给德国带来深重的影响,引起德国人民的强烈怨恨,再加上国家银行家的幕后操纵,在这些背景下,才给希特勒上台的机会

可以说,凡尔赛条约,从某种程度上,引发了第二次世界大战

所以,这也给我们一个警示,经济政策会对社会造成重大影响,经济决策一定要慎重

一般情况下,经济政策应用于对市场失灵的调控,或者对市场缺乏公平和效率进行校正

除此之外的经济政策,往往会带来意想不到的影响,而这些影响往往是不可预见的,并且通常都是不利的

重新思考历史的重要性

虽然,那个时候,我们仍在争论那些历史问题,并试图通过自己的角度去诠释一些历史原因,去总结一些历史逻辑,然而,在现在看来,那个时候我们只不过是在学习一个故事,就想在看一本故事书,只不过上面记载的是真实发生的事情

事实上,对大多数的历史问题,历史原因,我们是无法理解的

但,比较好的结果是,它使我们去思考问题,去试图分析社会的时间,并形成一些隐约的逻辑

所以,现在看来,其实历史课程在我们的学习生涯中地位应该是相当重要的

然而,我并没有对历史形成兴趣,那个时候,我觉得历史没有什么用处,感觉教育者的目的就是要让我们记住是是欧洲列强让我们的国家现在还处在发展中的状态

事实上,历史是最重要的课程,是学好任何一门现代科学技术的基础,任何一门有趣的专业知识,在你学了基本的理论,到后面你想提高的时候,你会发现,你又开始学习历史了

然而,为什么我们并没有重视她呢

从表面看,历史就是关于过去发生的一些事件的记载,我们学习的目的似乎就是要了解我们人类发展的一些历程,仅此而已

然而,我们可曾去仔细想过,历史总是记载关于社会的事件,而社会事件反映的是人类的发展历程,在不同时期,受不同物质条件,科技水平,文化基础等的影响。换句话说,任何科技的发展都会影响到人类的发展,其实历史记载的是人类的整个所有的东西,包含任何人类的知识

当我们在学习任何一门专业课的时候,老师总是会试图从这门课程的出现开始,那就是在学这门课的历史,在什么样的历史背景下产生了这门技术

当我们学经济的时候,我们总会经常提到凯恩斯,亚当.斯密等这些历史人物,同样他们的任何思想成果都与当时的历史背景有很大的关系

所以,历史是一门万能的课程,她能让你真正彻彻底底的了解一门技术所有的东西,并有助于你在这个领域找到灵感,迸出思想的火花

然而,在初中的时候,我们还没有那么多的专业知识,还不能从全面的视角去看待历史,所以,那个时候,历史只不过是故事罢了

追逐心中的太阳

刚刚看完了微观经济学,接下来是宏观经济学,从感觉上,微观经济学没有宏观经济学那么有趣,但是不得不先了解微观的,因为关于需求和供给的理论对于研究宏观经济特别重要,所以接下来的学习似乎更加激动人心

刚刚看完了微观经济学,接下来是宏观经济学,从感觉上,微观经济学没有宏观经济学那么有趣,但是不得不先了解微观的,因为关于需求和供给的理论对于研究宏观经济特别重要,所以接下来的学习似乎更加激动人心昨天开了一个中投证券的账户,我以为要钱的,结果一分手续费都没有,接下来应该多了解一些证券的东西了

其实,这是我的一个计划,现在正在学习金融基本理论,但是这或许是有些枯燥的,因为任何基础理论的学习都没有这门学科向公众宣传的那样有趣,所以难免会有意志动摇的时候使自己学习效率降低,就像动摇的市场一样。

学经济学有一个好处,她能让你明白许多你以前不曾明白的现象,她也能够更好的指导你的生活,因为经济学本身就是研究关于人的决策的

经济学里有一个基本原理,人们对激励有反应。就像市场一样,受很多激励的影响,所以开一个股票账户也能激励我更快的去学习理论,不然我就对金融什么都不懂,怎么去操作呢

一直都是坚决的前行,看到自己喜欢的东西,就毅然的去了解以致想亲自去操作,以前是对计算机编程感兴趣,现在对金融有兴趣

一直都是坚决的前行,看到自己喜欢的东西,就毅然的去了解以致想亲自去操作,以前是对计算机编程感兴趣,现在对金融有兴趣我只是在不断调整自己的方向,抑或是在调整自己的人生

每个人都喜欢自己有个幸福的人生,每个人都在努力,只是我想的太远了

我想在以最小的代价换来最理想的状态,那就是不断的调整,在我还很年轻的时候

然而,这个时候人本身是没有经验的,现在的我怎么能够去选择哪种专业是我以后最想要的呢

就像经济学里那个故事,让你还在娘胎里的时候选择自己以后的人生,什么都不懂的人你怎么相信哪种是最好的选择呢

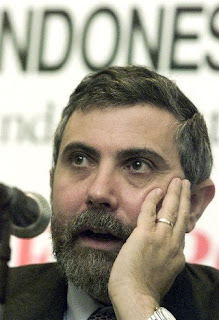

金融动荡年代的诺贝尔经济学奖

——谁是保罗·克鲁格曼?

网络版专稿 记者 焦建 “保罗克鲁格曼的学术研究产生了足够多的光芒,但却没有得到足够的热度。”哈佛大学教授Edward L. Glaeser的这句断言,现在有了改变。

美国当地时间13日上午7点40分,保罗克鲁格曼在《纽约时报》上的博客中更新了一句话:“今天在我的身上发生了一件有趣的事情”。

这也许是这个早已为数百万读者阅读过的博客中本来就不冗长文章中最为简短的一篇文章了。

40分钟之前,瑞典皇家科学院诺贝尔奖委员会宣布,将2008年的经济学奖颁给这位来自普林斯顿的经济学家,以表彰其对“贸易格局分析与经济获得区位”所做出的突出研究。

假如不是空前,起码也并不多见。诺贝尔经济学奖颁发给了一个如此为大众所熟悉的经济学家。

他的获奖已经招致了人们的怀疑,有人说他是因为其攻击布什政府经济政策的预言见效而获奖。也有的人对其学术的水平得出了疑问。有评论称他为美国的“学术超男”,他的许多论文得不到发表是因为“写的太简单了”。

无怪乎有疑问的声音出现。即使是在诺贝尔的颁奖页面上,照片上的克鲁格曼手里拿着的,也还是他自从2000年就成为其评论员的《纽约时报》。

但他肯定不在乎别人的观点,正是因为自己的性格,他才会被人称为:“傲慢的驴子”。

“彻底坦白的说吧,我认为这一天总会到来的,但我真没想到会是这一天到来,”周一,在接受采访时,克鲁格曼这样说,“我知道有人活着就是为了等待这样的召唤,但这样对灵魂肯定是没有好处的。所以我把它从脑子里取出来,不再想它。”

谁是保罗·克鲁格曼?

1953年2月,克鲁格曼出生于纽约郊区长岛的一个犹太裔中产阶级家庭。他在纽约的郊区长大,从约翰·F·肯尼迪高中毕业后,他来到了著名的麻省理工学院,学习经济学。大学时代的克鲁格曼似乎更偏好历史,经济学的专业课修的不多,倒是天天去上历史课。

大学二年级的时候,著名经济学家诺德豪斯在偶然看到克鲁格曼的一篇关于汽油的价格和消费的文章后,为他对经济问题的深刻理解所打动,立即邀请他做自己的助手。大学毕业后,在诺德豪斯的推荐下,克鲁格曼顺理成章地进入了研究生院攻读博士学位。

他1974年毕业于耶鲁大学,1977年获得麻省理工学院的博士学位。他曾经任教与耶鲁、麻省及斯坦福大学。在麻省他成为了福特国际经济学教授。2000年,他开始在普林斯顿大学工作。

1982年,克鲁格曼刚从瑞典的一个国际会议回来后接到费尔德斯坦的电话,邀请他去华盛顿任职,担任经济顾问团国际经济学首席经济学家。

他在华盛顿的经历并不愉快,他发现这个地方好的分析者并不受重用,马屁精倒是如鱼得水。很快,他就产生了厌倦。

不过,在华盛顿他又发现了自己的另一项才能:用简明易懂的语言讲述严肃的经济学问题。1983年的总统经济报告就是他主笔的。

在克鲁格曼的公共角色之中,他经常作为一个极端的形象出现。就他被数以百万计的人热爱的同时,也被政治对手们深刻厌恶。

在《纽约客》杂志曾经的一副漫画中,一位旧时的财阀对另外一个人说,他已经从自己的投票将抵消克鲁格曼的投票中得到了满足。

1992年的总统选举使克鲁格曼在全美国人面前大出了一番风头,他在电视上的经济演说给克林顿极大的帮助,但是克林顿在执政之后并没有启用他为总统经济顾问,而是选择了伯克利大学的女经济学家泰森,原因在于克鲁格曼的性格过于刚直,在华盛顿和学术界都得罪了不少人。

克鲁格曼自己也说:“从性格上来说,我不适合那种职位。你得会和人打交道,在人们说傻话时打哈哈。”

他曾经出版超过20本著作和200余篇论文。他在学术领域获得声誉主要是在国际贸易及金融领域;他是“新贸易理论”的创建者之一,该理论对传统的贸易理论进行了崭新的思考。因为该理论,克鲁格曼获得了1991年的克拉克奖,该奖主要奖励那些“低于四十岁的对经济学知识做出卓越贡献的青年经济学家”。他最近的研究领域集中与经济学及货币危机。

在进行学术研究的同时,克鲁格曼也撰写了一系列写给普通大众的文章。他为《外交政策》,《哈佛商业评论》,《科学美国人》等杂志写的文章获得了好评。

在获得诺贝尔经济学奖之前,他最近的身份是是普林斯顿大学的经济学及国际关系教授,以及已经从业长达十几年之久的《纽约时报》评论员。

之前,他在《纽约时报》上的评论专栏——“一个自由主义者的良知”,已经拥有了数百万的读者;在一系列的通俗读物中,他以自身优良的写作技术对现存的经济政策提出了一系列批评。他擅长以简单的预言评说复杂的问题,而且能够将它们讲得清楚。

他到底在想些什么?

但克鲁格曼并不是因为这些原因获得诺贝尔经济学奖的。他的获奖是因为自身对于经济学贸易理论的贡献。在《纽约时报》的文章这样评论道:“克鲁格曼先生作为公共知识分子的名声并不能够让任何人从这样的角度去理解他——他对经济学的贡献,并不仅仅是因为他们经常读他的专栏。”

诺贝尔将颁发给克鲁格曼是基于他对两个截然不同但却相关的领域的贡献:克鲁格曼关于“新贸易理论”发展的贡献及“新经济地理”的著作。

国际贸易在经济学中拥有悠久的历史,而在这长长的历史阶段中,有关贸易的解释模型都是基于生产要素及相对优势。为什么英格兰出口羊毛而葡萄牙出口葡萄酒?是因为约克郡严寒的冬天制造出了蓬松的羊毛,而杜罗河则能够制造出优良的葡萄。但相对优势理论并不能够解释现代的国际贸易。尤其是在工业大规模兴起之后。

1979和1980年,克鲁格曼写作了两篇有很大意义的论文。他论文灵感来自于丰田在德国出售汽车,而德国的梅赛德斯奔驰却在日本出售汽车。

传统的交易理论假设国家之间的比较优势是不同的,它们因此将会并且只会交换那些它们所擅长生产的物品——法国的葡萄酒,来自中国稻米。

这样的模式最早来自19世纪早期大卫李嘉图的贸易模型。但在克鲁格曼那里,这并不能够真正解释他周围世界货物及服务的真实图景。于是他便开始了研究,为什么全球贸易被那些彼此之间如此相似的国家所垄断?为什么一个国家会进口那些它本身也在出口的货物?

克鲁格曼以经济学家张伯伦的变量模型开始了自己的研究。在这个模型之中,很多公司出售只有稍微变化的相同产品。这些公司因此会变得越加擅长自身所生产的物品,它们因此会获得发展。因为一开始的制造成本是恒定的,因此这意味着生产商售出的产品越多,它的成本将越低。

而消费者们喜欢多样性,而且往往喜欢那些来自国外的充满异国情调的商品。这使得国家之间们会彼此交换出口自身也可以制造的商品。所以,美国人会买大众车,而德国人会喜欢福特。

这样的变量因素汇聚到一起,谈到了一个19世纪由大卫李嘉图提出的、20世纪得到萨缪尔森、贝蒂尔奥林、赫克歇尔俄林改进的贸易理论模型无法解释的现象。“这三位20世纪伟大的经济学家中的两位都是瑞典人,他们是如此的珍视自家的理论,而他们肯同意让克鲁格曼进入经济学的万神殿,这是多么大的一件事情。”《纽约时报》的评论说。

克鲁格曼的贸易理论模型变为了经济学领域里的标准模型,这不仅仅是因为它们对这个世界更具备解释力,还因为它们本身就是数学模型的杰作。他的模型是现实主义、优雅及容易处理的结合体。它能够为数以千万计的讨论贸易、经济增长、政治经济尤其是经济地理的论文提供基础性的支持。

克鲁格曼1991年出版的“不断增长的利润及经济地理”是第一篇提供了清晰及在数学上完美无瑕的基础性论文,它可以为贸易及跨地域个人及公司行为提供参考。在哈佛经济学家Edward L. Glaeser为克鲁格曼的获奖而撰写的文章中,他这样写到:“这是我在哈佛博士生论文中见过的对相关领域进行论述的能够自洽的优秀的的两篇文章中之一。”

他还将这样的模型用来深入解释“为什么人们会住在现在他们所居住的地方”会影响到交通运输成本这一话题。他的模型解释了到底在什么条件下贸易将会导致公司和个人在一个地区聚集或者离开。

这个模型与新贸易理论一样拥有基本类似的元素:垄断性竞争,成比例的经济,以及对多样性的热爱。在这些因素之上,克鲁格曼为其加上了在空间及产业领域里自由流动的产业工人。正是因为工人们可以流动,在空间内的实际工资会保持平衡。虽然纽约的人们会获得更多的收入,但他们因为更高的房租也将因此减少一部分实际收入。这篇论文给经济学家提供了一个可以对我们处身其中的社会有着更加清晰理解的框架。公司和工人们蜂拥而至来到同样的地方可以减少运输的费用。举例来说,制衣业来到纽约城,一部分是因为纺织业本身已经来到了这个城市,不仅如此,在这个美国最大的城市里,还有着世界上最大的顾客群体。

克鲁格曼的模型被证明是非常具备解释力的。在一个以引用为主的学术世界里,他的论文已经经历了数千次的引用。

金融动荡年代的诺贝尔经济学奖

他始终是诺贝尔经济学奖的有力竞争者。

有经济学者评论:“如果诺贝尔经济学奖要颁给国际金融领域的研究者,那就一定会颁给克鲁格曼,因为他是这个方向的一个开创性人物。”

诺贝尔经济学奖最近一次定格金融学领域是在1997年,当时,斯科尔斯和默顿两位学者,因其在金融衍生产品理论方面的贡献摘得桂冠。而1997年也正是爆发亚洲金融危机的“一个金融动荡的年份”。

有学者说,此次源自华尔街的金融风暴,使得人们更加关注大规模、世界性的金融危机,并企图寻找缓解危机冲击的有效方法。在这种情况下,诺贝尔经济学奖自然会更加关注金融领域的研究成果。

此前,令克鲁格曼名声大噪的是他的一个预言。1996年,克鲁格曼曾在其《流行国际主义》一书中就预言了亚洲金融危机。他提出,所谓的“亚洲奇迹”是“建立在浮沙之上,迟早会幻灭”。他认为,亚洲在高速发展的繁荣时期,已潜伏着深刻的经济危机,将在一定时间内进入大规模调整。1997年,该预言成功验证,有力奠定了克鲁格曼作为“新一代经济学大师”的地位。

因此,在华尔街金融风暴引发全球金融动荡之时,克鲁格曼对当前形势的评价,越发引人关注。

“按照我的判断,当前普通美国人的命运与经济普遍增长的脱钩,在美国近代史上是史无前例的”,他猛烈抨击了布什和执政的共和党人。事实上,在近些年来,几乎布什政府所有的政策,都将会成为这位在《纽约时报》网站上勤奋写作博客的经济学家批评的对象。

他在《布什之后--新保守派的终结与民主党人的时刻》中描述了保守派占领华盛顿并在经济繁荣时期分化美国社会的手段。由于丰厚的税收优惠,美国的富人越来越富,企业的盈利被投放到至今不为人知的领域。“相反,大多数雇员的薪水几乎跟不上通货膨胀的脚步”,克鲁格曼说。

他总喜欢提起自己青年时代的“失落的天堂”——即上世纪五六十年代,美国那时成为众所周知的中产阶级社会。在《一个自由主义者的良知》中,他在书的第一页开篇便写到:

“我生于1953年。与同辈人一样,我把自己成长于斯的美国的一切都市委理所应当的。事实上,如许多同辈人一样,我严词抨击美国社会种种甚为真切的不义现象,游行抗议对柬埔寨的轰炸,为自由派政治候选人挨家挨户的奔走。只是在后来的回想中,我才明白的意识到,自己年轻时所处的政治与经济环境是一个早已逝去的天堂,是美国历史上一段不同寻常的篇章。”

他认为,这样的天堂社会背后的推动力是总统罗斯福的“新政”。正是新政开始大力实施的“自上而下的收入和财产再分配”使美国社会获得了繁荣。直到70年代,政府才开始以某种形式“撤回”这一政策。这个本来按照欧洲标准衡量就很糟糕的社会福利国家被拆卸得七零八落,盛极一时的工会如今已经大不如前。

克鲁格曼认为,再次扭转这一趋势的时刻到来了。正因如此,他主张不再选举共和党人作总统。他主张回归罗斯福和杜鲁门所代表的价值:“为了像罗斯福带领美国参加第二次世界大战那样,诚实、有效地进行伊拉克战争,我们的做法也许至少要有一点儿像'新政'。”

而在面对荣誉时,克鲁格曼说:“我们都想得到权利,我们也渴望成功,但是对我来说,最好的回报就是理解带来的快乐。”

希望能有越来越多的人理解他。

iGoogle类网站分析

由此带来的问题是:

1,一般人甚至在从业媒体官方网站,都不会读完太多的信息,只是在每个网站随便挑几篇阅读,所以定制的一个网站的信息由许多或许是没有用的。在一种可删除的可控制支配下,用户很有可能会删除他认为无用的东西。

2,一般人在搜集信息是并不是以网站为单位,而是以内容为单位,在这样的情况下,怎样协调呢?或许可以有定制用户将关键字发送给信息提供者,而信息提供者只返回给个性用户相关的内容,这就需要信息提供者付出额外的劳动去挑选个性定制者定制的信息并发送给定制者。

3,用户的可控制性越强有时也是没有好处的。一旦某个时候,用户觉得某些内容不太合适就会删除该模块,这无可厚非,但是事实情况是,我们对大多数这类信息都不满意,并不是因为信息价值不够高,相反,有时候原因是信息太多了,反而干扰影响的用户的使用。

4,如果能提供精简的内容,倒是好的。

二, 缺乏用户编辑的机制。事实上,人们对自己的东西更感兴趣,比如自己写的一篇经济方面的文章,哪怕在价值方面不如专业人士,但是用户会很在乎自己的劳动成功,会更加珍惜自己编辑的内容.iGoogle类网站的一大缺陷恰恰是用户编辑元素太少,而导致用户对网站的珍视程度不够,因而在新鲜感失去之后,不再关注网站。

从第一个层面上来说,iGoogle类网站还不如自己专门搜索方便。许多大的信息媒体提供的信息都很全面,登录一家网站加可以了解每天大概的信息,这和自己的IE搜藏夹区别实在是太少了(IE搜藏夹可能还更方便一些)

从第二个层面来说,我们要重视用户的可编辑性的价值。它是用户长期关注网站的动力,所以Blog之类的网站才会盛行。其中重要的原因就是用户参与编辑,这才提高了用户的积极性,满足了用户的表现欲,同时也丰富了网站整体信息的广泛度。

然而纯粹用户编辑内容的网站和Blog没有区别,纯粹转载的网站又和iGoogle没有区别。在这两者之间的是什么东西呢,很自然,那就是对网络搜集的资源进行编辑,既增加了用户的重视程度,有保留了信息的价值含量,同时用户参与编辑,可解决一部分版权问题,在保留信息出处的情况下,我相信也可以很好的解决版权问题。

沿着这个思路,我会继续思考,到底什么样的可编辑性,怎样编辑互联网上的信息,这或许涉及一些学习方法和web用户心理学的知识。

真正的快乐

我确信,能让你永远充满热情的,是新思想

对此,我从不怀疑,也深有体会

所以我通常的学习习惯就是:当我发现一个我不懂的概念或知识时,我会进行深度的调查,搜集整理,因为互联网为我们提供了方便,其结果是,对于特点的知识点和概念,可以得到深刻的理解

成功的例子是去年的视频网站的分析调查,也是我有此想法的开端

我确信,只要你有对未知知识的成分的渴求,你就能得到许多的惊喜

许多人在上网的时候,遇到不懂的概念只是随便的查下,然后大概知道就OK了,但这通常是没有效果的,这只限于一些简单的生活中的概念而不能上升到理论知识

比如我去年在报纸上看到“次级贷款”这个概念,因为自己不是学习经济专业的,对这些概念很陌生,于是上网简单的查了下,关于次级贷款的简单解释可以只需要几句话,但是真的那么简单吗,能够影响世界经济并引起全球金融危机的概念就那么简单吗,显然不是,没有经济学知识的人,在那几句简单的解释下,仍然并不明白次级贷款怎样影响了经济

于是需要更深入的查阅信息,我的方法就是,沿着这一关键字搜集大量的新闻,文章,然后在集中起来分析,这样就能更充分的了解,在分析过程中,你肯定又会遇到许多不了解的概念,再以同样的思路搜集相关的信息,这样,你就能够形成一个全面的认识

举个例子

格林斯潘,这个人,我过去不了解,也不知道他是何许人,但是看到有文章说这个人很重要,于是,我开始搜索,发现这个人物真的很重要,看了很多篇他的报道,不同的新闻媒体发表的,不同方面的报道,这样就对这个人的印象比较深了,同时也明白了他的许多经济思想

这就是深度学习,许多人怕麻烦,对不懂的事物总是简单了解下,其结果是我们发觉自己的知识越来越贫乏,因为新的知识和思想不断的出现

事实上,我们在学校学习的多是理论知识,互联网上的文章多是跟生活实际工作有关的,我们应该多利用好这个资源库

事实上,沿着这种方法,我们总是能学到更多的东西,在一本大学物理课本中,学完一本书你只能得到物理理论相关的知识,但是,在网络的搜集整理中,你将学到不止你想要的东西

事实上,思想是一种很重要的东西,在一定的理论基础上,学习该领域先驱的思想能使你更好的理解该领域

总之,只要有对未知的渴求,我相信你能发现很多东西,能体会到很多东西

很多人在说生活很美好,说自己很热爱生活,但是,我觉得只是口头上的言语并不能代表什么意义

因为,对生活的领悟来源的认知当中,而只有渴求未知的人,才能够有这种感觉

所以,你不必强迫的要求自己要热爱生活,要天天开心,要微笑面对每一天,那样是没有用的

你只需要,去留意那些你不明白的东西,你才会真正快乐

一种新的推销思想

在自己的实际生活中,我发现这样一种现象,对于许多推销涉及的活动,第一次推销消费者往往会拒绝或者不理睬或者反应冷淡,但是第二次推销,消费者就会考虑购买...

发觉周围都有这种现象存在,比如,上次我们办公室来一推销信用卡的人,那人一进来我们第一印象就不好,因为一般人对推销员都不怎么欢迎(其原因可能是收入的关系,个人观点),他给我们简单讲了下信用卡的情况,我们几个都表现得不感兴趣,一会他我们就差不多赶的性质让他离开了...

但是隔了几天,又来一个,推销一模一样的产品,只是换了推销员。我们的态度却大不一样,我们开始咨询详细情况,比如办信用卡的条件,透资额度等等。奇怪,我自己也是主动去了解的。事实上,在上次的推销员走之后,我就有打算想办一张。

事实上很简单,理性人考虑边际利益因而分析边际成本,在你第一次,人们只是看到商品的信息,以及可能带来的对自己的利益。但是,我们却不能很快发现需要的成本,这些成本并不是需要花多少钱,而是一些其他的因素,比如会对自己以后的生活带来什么样的影响,自己在使用上学习的成本是多少,我们如果购买该商品及劳务,我们的个人财政计划会发生什么变化,以及另外一些原因,那么,在这样的情况下,如果我们对该商品或者劳务的信息不很确定,不够充分的了解,即我们不能充分的评估自己的边际成本,那么,我们不会做出决策。

同样,在第一次之后,人们会去思考自己的边际成本,了解更多的信息,并比较边际利益,如果边际利益大于边际成本,那么,消费者就会做出决策。

因此,第一次推销是重要的,我们不要指望第一次推销会成功,但是,推销员在第一次失败时应该笑着离开,因为,真正对消费者有利益的商品和服务,消费者一定会选择,只要大于他个人的边际成本。

因此,失败之所以为什么不是失败,这也许可以作为其中一点诠释。

因此,衡量消费者的购买结果,不在于消费者的语言或者表面行动,消费者购买力或者产品的质量等才是重要的,只要我们提供足够大边际利益的商品,消费者迟早会做出决策。

因此,其实在推销中,消费者自己也在给自己推销,消费者会对某些自己好奇的“商品”,自己去搜集足够的信息并分析边际利益。

因此,真正的推销员,是把这种好奇传递给消费者,然后消费者自己去向自己推销,然后,推销员在消费者的成功推销之后,将商品拿到消费者面前。

这,是一种新的推销思想...

未来计划原始思想

早上,学习利率,讲到预期利率,不很明白,想到到网上查阅通俗的专门针对利率的讲解。事实上在学学习理论知识的时候,这是一个常见的现象,一本教科书要针对一门专门的学科阐述大多数的基础理论,这样下来,任何一门科目都要繁多的理论知识,因此,理论教科书不可能对所有的知识点进行详细的阐述,通常现在的许多理论书籍越来越厚就是因为如此。

在此情况下,到网上搜集专门的知识点学习就成为很好的方式,这些知识点往往针对某一具体的知识点,讲解比较详细,而且互联网是针对普通老百姓,因此易于理解,而且专门学习某个知识点不仅能扩大知识的深度和宽度,还能增加学习的兴趣。而且容易学到一些“额外”的知识,因为互联网搜索的特性。

10-21-2008

在今天搜集利率知识的时候,碰到了百度百科这样的好工具,很高兴,准备以后多看一些经济学家的经济思想,这对自己的思想有好处。

任何一个行业,尤其是经济学,思想是很重要的东西,所谓大量阅读,阅读的不仅仅是专业理论知识,还是不同的思想,这些思想才是人类最宝贵的财富。这些思想能激励人的智慧和灵感,从而提高人的素质。

大量阅读经济学家思想。网上如百度词条有许多通俗的思想介绍。

10-21-2008

经济学的一大原理就是,理性人考虑边际利益。

学习软件开发技术的一大问题是,技术层面的东西太多,比如.NET,JAVA,学习这些知识是有用的,更多的知识肯定使我们的技术更好,更熟练,以及对软件开发理解更深,但问题是,我们的边际利益在哪里?绝大多分程序员学习技术并不是为了一个更好的技术,而许多是由于工作的需要,没有几个人愿意永远的做程序员,我有几个朋友说,最好找的工作就是程序员,确实,程序员工作堪比IT里的建筑工人。他们一句代码一句代码的构建整个软件项目。

然而,既然是这样的目的,那么对计算机开发技术的学习的边际利益就显得如此的小以至只剩下工资。

人得活在这个世界上几十年,再现实的人也会考虑在做自己的选择时也会考虑对以后的影响,即这件事情对我的整个人生的意义有多大,如果仅限于解决眼前的问题如生活来源,那么这件事情对自己的意义就很小。

事实上,对一部分人来说,这种意义很重要,按照需求层次的划分,人生意义属于最高层次的需求,只要生活有保障,理性人一般会考虑这种需求。

因此不难看出,学习开发技术对我来说,其边际利益相当的小,以至于,如果我是理性的,在生活不是没有保障的情况下,我会选择放弃。

很想你们...

刚刚看到妹妹发的短信:

"哥哥你过还好吗妈妈跟爸爸还有你妹妹担心你你想不想我们"

一个标点符号都没有,那还是一个小屏幕的手机,妹妹还不太会用.

从没有一刻,我有这么想念过我的他们,我总是那么自私,总是觉得回家跟家人在一起不好玩,做不了什么事情,浪费时间;我总是觉得妹妹是个小孩子,回家跟她玩没有什么意义;我总是觉得,回家和父母没有什么投机的话题;我总是觉得,回家很麻烦,觉得自己一个人可以很自由,很舒服;我总是觉得自己不回家过年,爸爸妈妈不会难过...

我可以一个人在外面过年的时候没有什么伤感,我可以在大手大脚花钱的时候不去想象父母工作有多么辛苦,我可以对答应回家看妹妹给她买衣服的诺言食言...

我,就是那么无情,

那么冰冷无情

然而,今天,没有想到妹妹那句没有标点符号的短信,让无情的我哭了,

有快两年没有跟妹妹在一起玩了,

妹妹很听我话的,在家,我是个大学生,家族里唯一一个大学生,而且是家族里一个很听话的孩子,亲戚家的弟弟妹妹侄儿侄女都很喜欢跟我玩的。

妹妹是爸爸打工回来在我们县城捡的孩子,妹妹刚来的时候,还不到一个月,那个时候我上小学五年级,妹妹几乎是我带大的,那个时候爸爸在外打工,妈妈干农活很忙,几乎总是我抱着妹妹,

那个时候,经常抱着妹妹走来走去的摇,好细心的,村里的那些女的都笑我的,

后来我上初中了,就很少有时间照顾妹妹了,

其实,我很喜欢妹妹的,一直都是把她当作自己最疼爱的人,只是,也许我没有表现出来,

也许,妹妹不懂的吧,但是,我也知道,妹妹很听话,在她的眼里,最爱的人就是爸爸,妈妈,哥哥

其实,我最爱的是爸,妈,妹,任何时候都是如此;妹也很爱爸,妈,还有我这个哥哥;而爸爸妈妈,一直都觉得,自己的两个孩子,很懂事,很听话,也很有能力,

我们是幸福的一家,

真的,我会让我家很幸福的,

跟爸爸妈妈打了半个小时电话,我记得,从小到大,好像还没有打过这么长时间的电话,因为男孩子,没有那么多话的

跟妹妹说话的时候,我哭了,

跟妈妈说话的时候,我哭了,

跟爸爸说话的时候,我哭了,

我发觉,自己真的好想念他们,从没有这么想念过

加上自己前段时间不听话,就更加想念了

大学钱三年,我没有哭过一次,大四这一年,我哭了5次

2次为我的创业事业,2次为我喜欢的一个女孩子,这一次,是感到自己不能让家人幸福

自己以前真的好自私,从来只在乎自己的心情,很少想到爸爸妈妈他们

我回妹妹的短信:

“哥哥很想你们的,妹妹要听妈妈爸爸的话,哥哥很长时间没有看你了,好想你的,给妈妈说哥哥以前不听话,对不起他们,以后哥哥会听话的”

下周星期天是妹妹的生日,妹妹叫我一定不要忘了给她电话

今年过年,妹妹叫我答应她,一定要回家过年看她

爸爸妈妈叫我不要想过去的事情,好好工作,他们还可以干几年

妈妈叫我不要太在乎工作,早点给她找个儿媳妇

......

我告诉妹妹,一定要好好读书,一定要考大学,哥哥给你拿上大学的学费

......

现在,我最期望的,就是爸爸妈妈幸福快乐,妹妹好好读书考上大学

而我自己,将会努力

哼哼,努力,看着吧,看我表演吧

爸,妈,妹,很想你们

真的----

幸福生活的秘笈

经济学是一门让人着迷的科学,经济学是一门研究最有效分配稀缺资源的学科。经济学首先是一门科学,但它研究的对象又不是实物,而是人类的行为。因此,经济学又是一门社会科学。为了更好理解人类日常生活中的行为,经济学运用数学和其他的科学方法

在经济学里,你能体会到很多东西,尤其是它的许多东西都和我们的生活密切相关,因为经济学研究的对象的人的行为,所以它能解释周围的很多现象,许多是我们平时很困惑的东西

而相比之下,我以前所热爱的物理学,它也能解释许多现象,但是那是抽象的,离现实生活是比较遥远的事情,而且事实证明-我不适合物理学

在曼昆的许多思想里,有一点我非常喜欢,大概和自己思想性格有些相似吧

幸福生活秘的诀是:找到你所喜欢做的事,然后找到愿意雇你来做这件事的人

其实现实生活中,我就是这样一个人,我做事情从来就是按兴趣做的,很少去担心那些大多数人担心的问题:这门技术好不好找工作,这门技术乏不乏味。最重要的一点,我从来不做自己不感兴趣的事情,因为那样的话我的效率会非常低,而事实上我通常不愿做不划算的事情,我想任何人都是这样的

在如此紧张的学习安排和教授对原创性的苛刻要求下,学生们往往倾向于寻求捷径来完成毕业论文,并尽可能迅速得到一份好工作。他们经常问的问题是:“最热门的研究领域是什么?什么样的课题能帮我们获得顶级大学的工作?”

格里高利?曼昆教授是如何回答这些问题的呢?他说:“我告诉学生,对于从事研究的人来说,这些都是不该问的问题。他们应该扪心自问,他们真正喜欢研究什么?他们对这个世界观察到了什么?有何疑惑?什么样的课题令他们兴奋?”他将研究工作与其他职业区别开来,“做研究不像挖沟。一个人即使丝毫不曾喜欢过他的工作,也可以挖出一条很棒的沟。而相比之下,研究工作需要对所研究的课题有一定的热情。热情与创造力是携手共进的,没人能够为今后求职的需要制造出这种热情。”

我一直都认为,只有真正做自己感兴趣的事情,才会做好。正如曼昆教授所言,职业和研究工作那是不一样的,为什么许多人在职业工作中表现不突出,因为他们并不乐于做这件事情,没有真正的兴趣其工作的热情会被许多其他东西所取代,比如希望时间可以快些好早点下班,拖延时间等等。因此得到的结果就是平凡的工作业绩。事实上,事业上很成功的人大多都是对所从事的事情有狂热兴趣的人

所以,最难的问题来源于这样一个问题,我到底对什么东西感兴趣?我到底适合什么样的工作?这是许多人的困惑

而我想说的答案其实不是答案,因为这个问题别人给不了你正确的你想要的答案,我的回答是跟一个人的思想有关,看你有没有真正的去思考问题,善于思考问题的人,善于学习知识的人,对这个社会充满兴趣的人,善于观察事物的人,会知道自己的答案,这就是那些成功的人曾经有过的最重要的特质

而我自己的答案是,我善于把我的兴趣转化到工作中来,我觉得这是我的优点,以后我会论述自己的一些这方面的想法

有了这一步之后,找到自己真正的兴趣之后,接下来就是真正最核心的东西--我们应该怎样去做我们的感兴趣的事情

请关注我的下一篇文章--《生存利器》

电影,我想换个口味了

因为从小的愿望就是当明星,所以,一直以来,对艺术了的东西,如电影,音乐,美术作品,还是比较喜爱和有感觉的..

但是,高中的时候被一个老师分析我当歌星的几率很小,美术呢只有欣赏的份永远都没有当艺术家的份,所以剩下的就只剩电影了,电影不需要你天赋,不需要什么几率,你只需要一双眼睛就行了..

因为,通常,一个人在听歌的时候就像唱这首歌,会唱这首歌之后就想唱得尽量像原声一点,然后以为自己很厉害了,就开始做明星梦了;而看到美术的东西,也总是想:要是我能画出这种感觉,那该多好啊,而通常看电影,没有相当电影明星的感觉,因为相比之下,成为电影明星似乎要比成为歌星和画星要难得多..

其实,成为电影演员,确实要难得多的。

人,就是要面子,很在乎自己,怕出丑,等等这些原因导致不能放开的表现自己,所以,通常,你看到大多数人,他们在生活中的形象都很差的--没有电影里面的人有气质,没有他们酷,没有他们幽默喜剧,没有他们那么能言善辩,没有他们那么机智过人,随机应变..

而相比之下,练嗓子可以关起门来练的,你也可以隐居到一个山洞里苦练自己的画技,而你不可能离开社会去练演技,因为你最终得面向关注的..

一直都喜欢看电影的,以前一般喜欢看动作片,《谍影重重》《血钻》007系列等等都是比较喜欢的,还有战争片《珍珠港》《生死狙击》《冲出亚马逊》等等,还有就是比较好的有意义的教育片如《肖申克的救赎》,此片是我最喜欢的片子..

但是发觉这些片子看多了也没有多大意思,对自己没有什么用,有点感觉是浪费时间了,尤其是最近严重出现时间危机的情况下..

所以打算进行一次电影改革,决定以后换个口味..

我的目标是喜剧片..

那天在一饭店吃饭,看了一个外国的喜剧片《警察学校》,我被逗得哈哈大笑,发觉,好久没有这么开心了,也发觉好久没有看过喜剧片了..

其实,自己对喜剧片没有什么真正的了解,仅仅是跟别人一道看过《大话西游》《东成西就》之类的,但是并没有真正的了解,也并没有形成对喜剧片的真正兴趣..

其实,喜剧片不光代表开心那么简单,喜剧,是一种智慧,一种高的人生境界..

试问,在现代快节奏复杂的社会,看言情剧能得到什么呢,能得到更多的烦恼,因为你的思想会变得更复杂更无聊;看武侠剧能得到什么呢,能让你天天做梦自己会飞,满脑子就是九阳神功,九阴白骨爪;看动作片能得到什么呢,让你本来就疲累的大脑和身体更加疲累;看恐怖片能得到什么呢,让本来就被工作折磨得紧张而精神恍惚的大脑更加神经质..

所以,剩下的,就看喜剧片吧..

它很适合每一个人..

所以,我要改革了..

我也没有办法的,这个社会,不改革是不行的,老一套不顶用了..

嘿嘿

随便推荐我现在在看的喜剧片《警察学校》,是比较老的经典喜剧片哦

My Pain

而是,我发觉,对这个世界,我不怎么了解..

这是最让我受不了的..

站在城市的商业步行街,那些缤纷的广告内容里,我发觉有很多概念我都不理解;站在商业中心,看着那些几十层楼的大厦,我发觉我不明白里面那些人一天到底都在干些什么;翻开报纸杂志,我发觉有很多术语我都没听说过,而作者好像假设读者知道指的是什么似的;我不明白银行为什么那么有钱...

很多,很多

我不了解..

我好烦恼,自己身边的世界,居然有这么多东西不知道..

站在新华书店的电梯上,看着下面眼花缭乱的书籍,我发觉自己真的好渺小--自己脑袋的知识太少了..

所以,亲爱的朋友,你现在应该终于体会到我的痛苦了吧..

噢,能不能冒昧问一句,你有没有过这种痛苦呢?

再见,我的爱情

或许那个时候,我太幼稚,不过那个时候,也已经上大一了...

学校就是这样一个地方,她让你永远都充满幼稚,满脑子尽是美好的想象.

后来我果真遇到这样一个感觉好的女孩,我对她很好,真的很好.或许许多男孩子都是这么对女孩子的,但是我觉得自己心里面付出的还是很多的,虽然由于一些特殊的原因行动没有付出多少.可后来,还是因为自己不够现实,自己太幼稚,就这样被骗了,虽然她说她也是真心的,可是我得到的感觉就是欺骗.

现在,我不想再去回忆那些曾经我以为是美好的日子了,那只会让我很烦恼;不想再去奢望那遥遥不可及的我认为会在一起的结局了,那只会让我每天都很痛苦.

你知不知道,为了你,我愿意舍去好多东西,我承受了好多东西,我改变了好多东西,可是你不会了解...你永远不会了解,除非我告诉你,而现在,也许你永远都不会知道了.

我付出真的感情了吗,我得到真的感情了吗...

或许这一切,就是一种感觉,一种时有时无的感觉,甚至有些不现实的感觉...

爱情,并不是感觉那么简单.

对感情,已经很茫然了.

既然对爱情还没有认识,那就不要去装作是专家,让那些聪明的人去嘲笑吧.

人生,许多更有意义的事情,许多人生更重要的事情,许多我很感兴趣的事情,还等着我呢.

再见吧,我的爱情,让我们下次再见.

呵呵

重构我的知识结构体系

真的,找不到以前的感觉了,以前,我可以天天整天的坐在电脑面前 ,很有激情的去写那些枯燥的英文代码.看到哪里有相关信息我都不会放过,对技术特别感兴趣.

经济学家系列------沃伦·巴菲特

出生年月:1930年8月30日

出生年月:1930年8月30日籍贯:美国内布拉斯加州奥马哈市

公司:伯克希尔公司

职位:董事局主席

院校:哥伦比亚大学金融系毕业

1930年8月30日,沃伦·巴菲特出生于美国内布拉斯加州的奥马哈市,沃伦·巴菲特从小就极具投资意识,他钟情于股票和数字的程度远远超过了家族中的任何人。他满肚子都是挣钱的道儿,五岁时就在家中摆地摊兜售口香糖。稍大后他带领小伙伴到球场捡大款用过的高尔夫球,然后转手倒卖,生意颇为红火。上中学时,除利用课余做报童外,他还与伙伴合伙将弹子球游戏机出租给理发店老板,挣取外快。

1941年,刚刚跨入11岁,他便跃身股海,购买了平生第一张股票。

1947年,沃伦·巴菲特进入宾夕法尼亚大学攻读财务和商业管理。但他觉得教授们的空头理论不过瘾,两年后便不辞而别,辗转考入哥伦比亚大学金融系,拜师于著名投资学理论学家本杰明·格雷厄姆。在格雷厄姆门下,巴菲特如鱼得水。格雷厄姆反对投机,主张通过分析企业的赢利情况、资产情况及未来前景等因素来评价股票。他传授给巴菲特丰富的知识和决窍。富有天才的巴菲特很快成了格雷厄姆的得意门生。

1950年巴菲特申请哈佛大学被拒之门外。

1951年,21岁的巴菲特学成毕业的时候,他获得最高A+。

1957年,巴菲特掌管的资金达到30万美元,但年末则升至50万美元。

1962年,巴菲特合伙人公司的资本达到了720万美元,其中有100万是属于巴菲特个人的。当时他将几个合伙人企业合并成一个“巴菲特合伙人有限公司”。最小投资额扩大到10万美元。情况有点像现在中国的私募基金或私人投资公司。

1964年,巴菲特的个人财富达到400万美元,而此时他掌管的资金已高达2200万美元。

1966年春,美国股市牛气冲天,但巴菲特却坐立不安尽管他的股票都在飞涨,但却发现很难再找到符合他的标准的廉价股票了。虽然股市上疯行的投机给投机家带来了横财,但巴菲特却不为所动,因为他认为股票的价格应建立在企业业绩成长而不是投机的基础之上。

1967年10月,巴菲特掌管的资金达到6500万美元。

1968年,巴菲特公司的股票取得了它历史上最好的成绩:增长了59%,而道·琼斯指数才增长了9%。巴菲特掌管的资金上升至1亿零400万美元,其中属于巴菲特的有2500万美元。

1968年5月,当股市一路凯歌的时候,巴菲特却通知合伙人,他要隐退了。随后,他逐渐清算了巴菲特合伙人公司的几乎所有的股票。

1969年6月,股市直下,渐渐演变成了股灾,到1970年5月,每种股票都要比上年初下降50%,甚至更多。

1970年~1974年间,美国股市就像个泄了气的皮球,没有一丝生气,持续的通货膨胀和低增长使美国经济进入了“滞涨”时期。然而,一度失落的巴菲特却暗自欣喜异常,因为他看到了财源即将滚滚而来──他发现了太多的便宜股票。

1972年,巴菲特又盯上了报刊业,因为他发现拥有一家名牌报刊,就好似拥有一座收费桥梁,任何过客都必须留下买路钱。1973年开始,他偷偷地在股市上蚕食《波士顿环球》和《华盛顿邮报》,他的介入使《华盛顿邮报》利润大增,每年平均增长35%。10年之后,巴菲特投入的1000万美元升值为两个亿。

1980年,他用1.2亿美元、以每股10.96美元的单价,买进可口可乐7 %的股份。到1985年,可口可乐改变了经营策略,开始抽回资金,投入饮料生产。其股票单价已长至51.5美元,翻了5倍。至于赚了多少,其数目可以让全世界的投资家咋舌。

1992年中巴菲特以74美元一股购下435万股美国高技术国防工业公司——通用动力公司的股票,到年底股价上升到113元。巴费特在半年前拥有的32,200万美元的股票已值49,100万美元了

1994年底已发展成拥有230亿美元的伯克希尔工业王国,它早已不再是一家纺纱厂,它已变成巴菲特的庞大的投资金融集团。从1965~1994年,巴菲特的股票平均每年增值26.77%,高出道·琼斯指数近17个百分点。如果谁在1965年投资巴菲特的公司10000美元的话,到1994年,他就可得到1130万美元的回报,也就是说,谁若在30年前选择了巴菲特,谁就坐上了发财的火箭。

2000年3月11日,巴菲特在伯克希尔公司的网站上公开了今年的年度信件——一封沉重的信。数字显示,巴菲特任主席的投资基金集团伯克希尔公司,去年纯收益下降了45%,从28.3亿美元下降到15.57亿美元。伯克希尔公司的A股价格去年下跌20%,是90年代的唯一一次下跌;同时伯克希尔的账面利润只增长0.5%,远远低于同期标准普尔21的增长,是1980年以来的首次落后.

2007年3月1日晚间,“股神”沃伦·巴菲特麾下的投资旗舰公司——伯克希尔·哈撒维公司(Berkshire Hathaway)公布了其2006财政年度的业绩,数据显示,得益于飓风“爽约”,公司主营的保险业务获利颇丰,伯克希尔公司去年利润增长了29.2%,盈利达110.2亿美元(高于2005年同期的85.3亿美元);每股盈利7144美元(2005年为5338美元)。

1965~2006年的42年间,伯克希尔公司净资产的年均增长率达21.4%,累计增长361156%;同期标准普尔500指数成分公司的年均增长率为10.4%,累计增长幅为6479%。

2007年3月1日,伯克希尔公司A股股价上涨410美元,收于106600美元。去年伯克希尔A股股价上涨了23%,相形之下,标普500指数成分股股价平均涨幅仅为9%。

巴菲特是有史以来最伟大的投资家,他依靠股票、外汇市场的投资,成为世界上数一数二的富翁。他倡导的价值投资理论风靡世界。价值投资并不复杂,巴菲特曾将其归结为三点:把股票看成许多微型的商业单元;把市场波动看作你的朋友而非敌人(利润有时候来自对朋友的愚忠);购买股票的价格应低于你所能承受的价位。“从短期来看,市场是一架投票计算器。但从长期看,它是一架称重器”——事实上,掌握这些理念并不困难,但很少有人能像巴菲特一样数十年如一日地坚持下去。巴菲特似乎从不试图通过股票赚钱,他购买股票的基础是:假设次日关闭股市、或在五年之内不再重新开放。在价值投资理论看来,一旦看到市场波动而认为有利可图,投资就变成了投机,没有什么比赌博心态更影响投资。”

经济学家系列------格里高利·曼昆

合肥的报刊亭

忙碌

更惊奇,前几天买的《大众证券报》也才看了一点....

突然发觉,生活变得忙碌了。

现在想起来,这一周好快的就过去了,每天都在上班,每天的脑子里都是工作,现在周末才有闲暇来想其他事情。

开始工作了,生活开始忙碌了,也许在学校的时候是最闲的时候...

开始面临社会巨大的竞争了,要不断的补充知识以适应社会的时候了,也许学校是青春的庇护,不受残酷社会现实的影响...

昨天5点半下班后,挤了将近一个小时的公交车回到学校6点半,匆匆的吃了饭,又挤了点时间到国林风买了本《经济学原理》,然后到图书馆上自习看书...

今天周末睡了个懒觉9点半起床,肿着眼睛到新华书店又买了两本书《证券市场基础知识》和《证券的发行与承销》,准备考证券从业证书...

环境变了,生活节奏变了...

生活开始忙碌了,跟着这个世界一起忙碌,地球在不停的转,我也要不停的转了...

发觉没有以前那么爱睡觉了,也没有以前那么多觉了...

适应这个社会需要很多知识和经验,而我需要的,仅仅是,时间...

因此,忙碌。。。

Web用户体验一

书与人生

授什么的,很有威望。

授什么的,很有威望。一次买书的感悟

【经济学原理23】一国收入的衡量

- 经济的收入与支出

GDP衡量的是一个国家的总收入,GDP是最受瞩目的经济统计数字,因为它被认为是衡量社会经济福利最好的一个指标。

GDP同时衡量两件事: 经济中所有人的总收入和用于经济中物品与劳务产出的总支出。对于一个总体经济而言,收入必定等于支出。

货币不断地从家庭流向企业,然后又流回家庭。GDP衡量整个流量。无论是家庭,政府还是企业购买物品或劳务,交易总有买者和卖者,因此,对于整个经济而言,支出和收入总是相同的。

- 国内生产总值的衡量

国内生产总值GDP:是在某一既定时期内一个国家内生产的所有的最终的物品与劳务的市场价值。

GDP是市场价值:不同的物品不能比较。GDP要把许多不同物品加总为一个经济活动价值的衡量指标。为了这样做,它使用了市场价格。由于市场价格衡量人们意愿为各种不同物品支付的量,所以市场价格反映了这种物品的价值。

所有的:

- GDP的组成部分

- 真实GDP与名义GDP

- GDP是衡量经济福利的好指标吗